位于廈龍合作區中心的白沙鎮。(郭有光攝)

廈門日報訊(記者 袁舒琪 劉艷)清澈的霍溪從白沙鎮緩緩流過,錯落有致的民居環抱于綠樹青山間,古樸的鄉道散發歷史風華……如果你以為在廈門龍巖山海協作經濟區(以下稱“合作區”)中,只能見到工業廠房、聽見機器轟鳴,那就大錯特錯了。在這片區域中,曾經的鶯飛草長、青山綠水,都得到了很好的保留與保護。甚至,在合作區深化產業開發與科學布局的抓手下,堅守生態保護和讓農民發展致富,還實現了兼得。

合作區揭牌一年以來,踐行“綠色發展”理念,始終堅持“五位一體”、“產城融合”生態文明示范區標準和定位,加強對生態環境尤其是水資源的保護。同時,“美麗廈門共同締造”的先進理念和成功經驗也被植入合作區這片發展的熱土,在生態保護的基礎上,走出一條村莊發展新路子。

綠色發展>>

將有污染的產業拒之門外

“綠水青山就是金山銀山。”這句話背后折射的“綠色發展”理念,始終貫穿于廈龍合作區揭牌一年來走過的步步腳印中。

流經合作區的萬安溪、白沙溪和雁石溪是九龍江上游的重要支流和下游城市飲用水的重要來源,針對重要水源涵養區、源頭區及相關流域等水源地環境整治緊鑼密鼓進行;杜絕水源污染,管委會積極推動生豬退養等工作,目前退養工作已基本完成……為了保水固土,讓宜居宜業融入合作區的血脈,一系列固本培元的生態保護工作穩步推進。

管好了“自家田”,也要防好“外來源”。廈門龍巖山海協作經濟區管理委員會國土規劃與住建環保局局長林宗昭告訴記者,合作區在項目引進中實行高標準、嚴把關,為了堅持生態保護,從編制合作區規劃至具體項目的洽談落地,合作區始終將帶有污染的產業、企業拒之門外。去年初,來自沿海地區的一些化工企業主動與合作區對接,合作區管委會從保護生態的角度出發,婉言謝絕了這些化工企業的入駐請求。

產業升級>>

推進休閑旅游業發展

從前合作區范圍內的大部分村莊中,村民靠一方土地養活一家人,一直以來走的都是傳統農業道路。但基于這里保存良好的生態環境,越來越多社會資本關注到這片天然凈土,一場發生在合作區村莊中的產業升級正在不斷推進。

“根據合作區的規劃和村子的特點,我們做了新的規劃和布局。”白沙鎮南卓村的村主任廖木榮說,合作區對區內的各村鎮實地踩點,同時根據各村鎮的特點針對性招商引資,目前夏商農產品集團已經來南卓村考察多次,有意在這里建立現代觀光農業基地,將無農藥殘留、新鮮健康的蔬菜供給廈門市民。同時,村里還打算開辟休閑農業旅游項目,一并帶動民宿等產業的發展。

此外,合作區良好的生態環境,還吸引了諸多康復養老、生物醫藥等企業到合作區考察投資,近日在合作區考察的北大未名生物工程集團董事長潘愛華就表示,“這是個沒有污染的地方,適合做健康、生物醫藥、生物農業等產業基地。”

廈門經驗>>

“共同締造”異地綻放

致力于保護生態的同時,合作區中的村莊也在尋找好的理念,更好支撐村莊的發展——記者獲悉,通過植入“美麗廈門共同締造”的先進廈門經驗,合作區村莊發展走出了一條新路。

“在南卓村好山好水的自然基礎上,發動全部村民都動起來,有錢出錢、有力出力。”廖木榮告訴記者,經過發動村民們以“共同締造”的理念,對村容村貌進行規劃整理,才一年時間,南卓村就化身成為“美麗鄉村”——道路變寬了,居民房前屋后變得整潔了,一個五人制的足球場成為村里孩子們的新寵,已建成的以農業種植為主題的公園也很快把游客吸引過來,村民的腰包將漸漸鼓起來。

目前,一個綠色現代化生活圈,正隨著廈龍合作區的發展而逐漸成形。位于合作區中心的白沙鎮已經建成了5個地塊30棟安置樓,安置大量農村轉產轉業人員,全鎮還新建了五所鎮級幼兒園,擴建改造鄉村醫療點,形成了鎮區、居民點兩級商業設施網絡。

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪 【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一)

【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一) 【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪

【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪 【90后看大佬】林輝源的“三不人生”

【90后看大佬】林輝源的“三不人生” 福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團

福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團 【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興

【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興 華安縣傳承和發展高山族文化:高山常青 澗水常藍

華安縣傳承和發展高山族文化:高山常青 澗水常藍 一季度福建省規模以上工業增加值同比增長7.7%

一季度福建省規模以上工業增加值同比增長7.7% 福廈泉擬建一批VR主題公園 多個領域推廣VR技術

福廈泉擬建一批VR主題公園 多個領域推廣VR技術 從“數字福建”到“互聯網+”:新產業帶來新動能

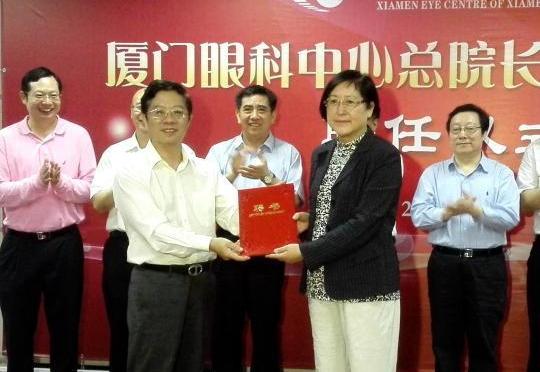

從“數字福建”到“互聯網+”:新產業帶來新動能 廈門引進高端人才培育眼科學科走向世界

廈門引進高端人才培育眼科學科走向世界 福州舉辦兩岸創業青年嘉年華 展現創客智慧和巧思

福州舉辦兩岸創業青年嘉年華 展現創客智慧和巧思