英國阿爾斯特大學孔子學院舉辦中國川劇介紹活動。 本報駐倫敦記者 蔣華棟攝

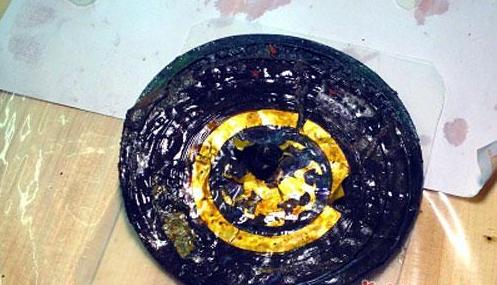

在杜塞爾多夫中國文化節上,德國小朋友體驗中國篆刻。本報記者 王志遠攝

編者按 隨著中國經濟發展和國際影響力的提升,越來越多的人對中國語言、中國文化產生了濃厚的興趣,遍布全球的孔子學院極大地滿足了各國民眾了解中國的需求。截至去年底,全球134個國家和地區建立了500多所孔子學院和1000多個孔子課堂。語言是文化的載體,孔子學院以語言和文化相結合的方式,讓更多的人通過學習漢語認識中國,感知中國文化,了解中國的歷史、文明、經濟和社會發展,起到了推動中國文化“走出去”、宣傳中國的作用。孔子學院為中外交流架起了一座橋,拉近了世界與中國的距離。

德國: 讀懂中國故事

今年,在德國設立的第一批孔子學院將迎來10歲生日。“德國現在每年約有3萬人學習漢語,越來越多德國高校開始設立漢語師范專業”,中國駐德國大使館教育處公使銜參贊董琦說。目前,德國共有16所孔子學院,分布在柏林、漢堡、慕尼黑、法蘭克福和紐倫堡等德國主要城市,其中在哥廷根設有全球首家學術孔子學院。

截至2014年底,全德11個聯邦州都設有漢語教學大綱。據德語區漢語教學學會2015年的最新統計數字,全德開設漢語教學的中小學有310所,其中73所中學把漢語作為正式學分課程及高中畢業會考科目。此外,還有100所提供漢語課程的業余大學,25所德國高校設漢學或中國及東亞研究專業,共設教授席位約50個,漢學專業在校生約3000人。

柏林天文館旁的小學里就有漢語課堂,該校負責漢語教學的老師嚴一玲說,學校2011年創辦了中德雙語全沉浸式教學,2013年開始開展“感知漢語”項目,中間有很多新的嘗試和變化,得到了家長的支持,該校的漢語課已經成為一門獨具特色的課程,學生非常喜歡。

針對處在學習外語最佳年齡段的小學生,德國各地的孔子學院紛紛設立“漢語體驗日”,邀請德國小朋友通過有趣的活動感受漢語。從學習用毛筆寫自己的中文名字開始,許多德國小朋友慢慢喜歡上了方塊字。

杜塞爾多夫孔子學院從2007年開始與杜塞爾多夫世界童話周組委會合作,將獨具特色的中國童話帶給德國小朋友。今年的讀書節上,德國著名表演藝術家比爾吉特·菲茲為德國小朋友們繪聲繪色地講述了《龍女與三郎》《夜明珠》《冬眠的龍》《獨角牛》等原汁原味的中國民間傳說。

了解了中國的童話故事,下一步就是學會如何理解與講述德國版的中國故事。法蘭克福孔子學院于2013年成立了大學生話劇團,這些熱愛漢語和中國文化的年輕人,根據中國熱播電視連續劇《甄嬛傳》排演了話劇《甄嬛傳——華妃之死》,上演后獲得了觀眾們的熱烈反響。紐倫堡·埃爾蘭根孔子學院在今年舉辦的中國學生學者春節聯歡晚會上,也推出了德國學生表演的話劇《梁祝》。該院院長徐艷說,通過話劇表演的形式,可以進一步激發學生學習漢語的積極性,強化學生漢語運用的能力。通過對人物內心世界的揣摩和表演,使他們對中國文化有更深的了解和理解。可以說,這些熱愛漢語的德國年輕人,通過打造中國故事的德國版,不僅提高了漢語的表達能力和實際運用能力,對中國文化也有了更深的感悟。(經濟日報駐柏林記者 王志遠)

英國:掀起“中國文化熱”

“最喜歡的球隊是河南建業、最喜歡的中國美食是河南燴面、最大的遺憾是沒有親自去安陽看甲骨文”。如果單是聽了這一段對河南充滿眷戀的中文表述,人們很難相信這段話出自一個北愛爾蘭大男孩口中。肖恩·卡寧漢姆對記者說,自己去過美洲、非洲和歐洲的很多地方,但在中國河南生活工作3年是他最棒的決定。這段經歷也使得肖恩和中國文化、歷史結下了不解之緣。

肖恩對中國文化的理解和熱愛在英國并非個案。2015年中英文化交流年上的一系列高層活動,也展現了近年來中國文化在英國民眾中的推廣效果。2015年10月,在習近平主席訪問英國期間,在蘭卡斯特大學研習中文多年的康可在全英孔院課堂年會開幕式上朗誦了習主席1990年撰寫的《念奴嬌·追思焦裕祿》。

康可和肖恩的例子是中國文化在英國傳播的縮影。近年來中英雙邊關系多維度快速推進,由此催生了本地民眾了解中國文化、語言的訴求。中英雙方通過教育合作、人員交流等多種方式推動了中國文化在英傳播。其中,最重要的例證就是英國境內孔子學院和課堂的快速發展。國家漢辦駐英辦事處主任陳同度向記者介紹,截至2016年一季度,中英兩國大學、中小學在英國合作建立了29所孔子學院和134間孔子課堂。

為了滿足不同民眾對中國文化的需求,孔子學院的教學內容也日漸豐富多彩,不少具有專業特色的孔子學院得以成立。其中,倫敦政治經濟學院內設立了全球第一家商務孔子學院,為英國開展對華業務的商務人士了解中文與中國商業文化提供了重要平臺;倫敦南岸大學內部設立了全球第一家中醫孔子學院,向當地民眾介紹中國傳統中醫,并與本地大學合作開展針灸課程教學;倫敦大學內部設立了全球第一家舞蹈和藝術孔子學院,向藝術專業學生和民眾介紹中國專業舞蹈藝術和文化。

陳同度表示,近年來,英國孔子學院布局合理、分類清晰、重點突出的特色不斷強化。其中,在中英經貿合作快速發展的推動下,利茲大學、愛丁堡赫瑞瓦特大學相繼建立了商務孔子學院。隨著英國本地中小學對普及和了解中國文化需求的上升,英格蘭、蘇格蘭和北愛爾蘭地區分別建立了倫敦大學教育學院孔子學院、蘇格蘭中小學孔子學院和阿爾斯特大學孔子學院。

當前,漢辦駐英國辦事處正在謀求發展模式的突破和升級,迎合當前兩國官方和民間關系發展新需求。陳同度表示,當前漢辦英國辦事處已經實現了孔子學院優秀學員與中國銀行等在英中資企業的實習就業對接。未來將進一步擴大對接規模,使得懂中國、講漢語的英國本土學生,能夠在英國傳播中國語言和文化的同時,參與推動中英經貿合作未來發展。(經濟日報駐倫敦記者 蔣華棟)

烏茲別克斯坦:民眾愛上中國

坐如鐘聆聽知識,目如炬緊盯板書,不時讀書聲瑯瑯,常伴筆觸音“沙沙”……這是位于絲路古國烏茲別克斯坦首都塔什干的孔子學院內,學生上漢語課的真實情景。塔什干孔子學院由中國蘭州大學和烏茲別克斯坦塔什干國立東方學院于2005年共同建立,是全球最早簽約、中亞最先開設的孔子學院。這家孔院自揭牌至今已走過11個年頭,累計培養漢語愛好者5000余人。

中烏兩國友好往來源遠流長,歷史紐帶培育的先天親近感和中國快速發展的后天吸引力在烏掀起了“漢語熱”和“中文風”。“當地人學習漢語的初衷不盡相同:有人純粹熱愛中國及中國文化,有人致力成為外交官,還有人希望從事中烏貿易……他們來到孔院后,從學習語音、漢字開始,再逐漸接觸中國文化,隨著學習日益深入,對中國的了解愈發清晰,了解中國的意愿更加強烈。”塔什干孔子學院中方院長邸小霞說:“學生不僅能通過孔院的漢語學習、中文書籍、各色中國元素初步接觸中國文化,還能通過申請獎學金到中國親身感受認識中國。”

如何將中國文化傳播出去、讓當地人多了解中國?在過去11年的發展中,塔什干孔子學院探索出了門道。除了不斷提升師資水平外,塔什干孔院還在“教材本土化”上做文章,編寫了烏語版漢語教材、中烏語對照版謎語、常用會話等“接地氣”的書籍,教材中母語和中文的結合讓學生學得更輕松、理解更到位,趣味與知識的融合更能激發學生濃厚的學習興趣和熱情,幫助學生更好地了解中國文化。

經過多年的發展,孔子學院已經遠不止是語言學校,更是當地的中國文化中心。每年,塔什干孔院都會定期舉辦漢學暨“絲綢之路”文化研討會,邀請中方中亞研究專家和烏漢學家齊聚一堂,暢所欲言,談中烏、聊文化。

“前不久,塔什干日語中心和韓國駐烏使館都主動與孔子學院聯系,希望孔子學院助其開設漢語課。塔什干國立經濟大學也希望孔子學院派老師過去上課。”邸小霞說,雖然開設課堂和教學點并非易事,但孔子學院仍希望把課開起來,并通過這些方式擴大影響,讓更多人學習漢語。(經濟日報駐塔什干記者 李遙遠)

南非:文化交流正當其時

(經濟日報駐比勒陀利亞記者 蔡 淳)

20歲的白玫在南非約翰內斯堡大學孔子學院學習漢語僅僅2個多月,就已經能夠用字正腔圓的中文表達——“我喜歡武術,我喜歡中國,我渴望了解中國的傳統文化”。

像白玫這樣被中國文化所深深吸引的學員,在南非還有很多。據了解,截至目前,南非境內已經成立5所孔子學院,“最年輕的”約翰內斯堡大學孔子學院運營剛過一年,注冊學員已經達到357人。約堡大學孔子學院中方院長呂建高說,學院開設了《基礎漢語》《HSK漢語》《商務漢語》《旅游漢語》《快樂漢語》等課程,還引入了書法、太極、棋藝、剪紙等文化課程,深受學員們歡迎。不少當地中小學校主動上門聯系,希望學院安排老師到他們的學校開展漢語教學。

“組織豐富多彩的文化活動,讓南非人更好地了解中國和中國文化,這也是我們的重要工作。”據呂建高介紹,去年學院組織各類文化活動14場,吸引逾5000名南非民眾參加,在當地社會引起熱烈反響。每逢春節、元宵、中秋等傳統佳節,約堡大學孔子學院還主動“請進來”,組織文化活動,邀請當地民眾感受中國節日氛圍,并向他們推介中國文化。

在助力中國企業開展本地化經營方面,孔子學院也發揮了重要作用。“在南中資企業有一大半是南非員工,語言不通、文化不同,中外員工間難免會有溝通障礙,不利于工作。”呂建高表示,針對“走出去”中國企業面臨的問題,學院“量身定制”了一套針對外籍雇員的培訓課程,有效地幫助他們理解中南之間的語言與文化差異,明顯增強了企業的團隊凝聚力和工作效率。

呂建高表示,南非正日益興起“漢語熱”,推廣中國文化正當其時。從大環境看,中南全面戰略伙伴關系是重要的“催化劑”,南非基礎教育部將漢語教學納入國民教育體系,就是有力佐證。此外,中南之間貿易聯系不斷加強,讓南非不少企業界人士意識到了解中國和中國文化的重要性。呂建高滿懷信心地說:“相信約堡大學孔子學院能夠獲得快速發展,也相信南非的漢語教學與中國文化推廣工作能夠邁上新臺階。”

美國:中文教學本地化

由孔子學院總部/國家漢辦與美國大學理事會、亞洲協會聯合主辦的2016年全美中文大會日前在芝加哥舉行。來自美國、加拿大和中國的1300多名教育官員、大中小學校長、漢語教育專家與教師在會上交流漢語教學經驗。

與會代表在接受記者采訪時表示,他們非常期待一年一度的全美中文大會,因為能與同行交流教學經驗,了解中文教學最新動態,進一步提高中文教學水平。全美中文大會的快速發展,反映出中文教育已經成為美國教育界為培養美國學生適應全球化世界所作努力的重要組成部分。

成立于1926年的華美攜進社是中美兩國教育交流活動的一個重要見證者。華美攜進社孔子學院(簡稱“華美孔院”)院長廖申展表示,借助多年中文教育傳統優勢,華美孔院注重更多地組織或參與文化藝術交流活動,深入社區。每年春節與中秋節前后,都要舉行大型的家庭開放日活動,成為華人在紐約展示民族文化的一個窗口。針對社區的活動包括中國美食、繪畫、戲劇、手工制作等深受美國兒童與家長歡迎的內容,除了借助傳統的教育與傳播方式,華美孔院近年來也注重應用網絡科技,開展網絡教學,借助臉譜等社交網站推送活動信息。最近也考慮利用微信平臺推送活動信息,建立“中文教育與活動生態圈”。

廖申展告訴記者,華美攜進社自從與孔子學院結緣10年來,見證了美國中文教育迅速發展的10年。孔子學院根據美國學生的特點,美國學校的教育理念與教學方式,制定適合本地的教學方法,為美國學校特別是公立教育系統培訓了大量中文老師,中文教學水平明顯提高。目前,中文教育已經成為美國教育體系中的重要組成部分。據孔子學院總部總干事、中國國家漢辦主任許琳介紹,全美目前已有108所孔子學院、495個孔子課堂,有約40萬學生在學漢語。

芝加哥市副市長史蒂文·科克表示,芝加哥每年學習漢語的學生約1.3萬名。他說,學漢語、了解中華文化,是一件重要的工作,學漢語的美國學生可望成為未來芝加哥加強與中國聯系的“大使”。(經濟日報駐紐約記者 張 偉)

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪 【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一)

【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一) 【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪

【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪 【90后看大佬】林輝源的“三不人生”

【90后看大佬】林輝源的“三不人生” 福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團

福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團 【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興

【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興 中國福建茶葉亮相世界茶博會 展示中國茶藝文化

中國福建茶葉亮相世界茶博會 展示中國茶藝文化 中國長城保護將不會進行大規模修復或復建

中國長城保護將不會進行大規模修復或復建 演出少、收入低、偏見多 男旦藝術遭遇“尷尬癥”

演出少、收入低、偏見多 男旦藝術遭遇“尷尬癥” 西藏唐卡亮相南京 國家級非遺傳承人再現“指尖藝術”

西藏唐卡亮相南京 國家級非遺傳承人再現“指尖藝術” 內棺漆盒中現精美“梳妝盒” 海昏侯金印或藏身其中

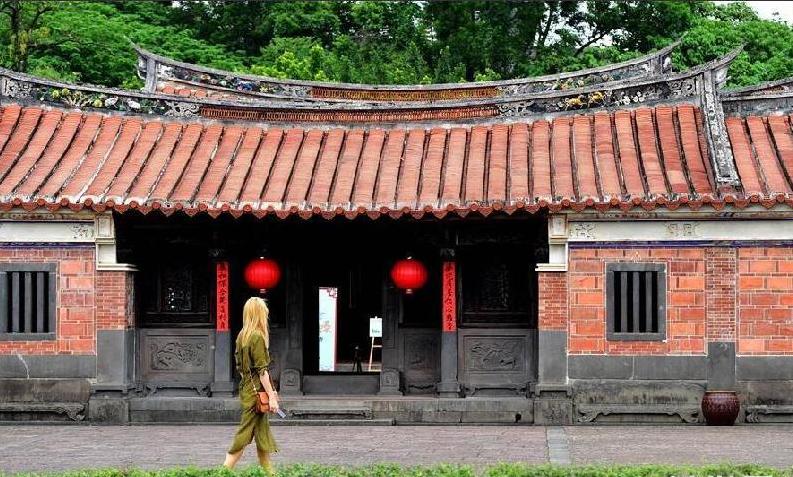

內棺漆盒中現精美“梳妝盒” 海昏侯金印或藏身其中 臺北:傳承閩南傳統文化 體會傳統文化樂趣 圖

臺北:傳承閩南傳統文化 體會傳統文化樂趣 圖