三受御匾 一代完人

鼓聲朗朗,響聲陣陣。每年農歷五月廿八及九月初六,安溪湖頭鎮李光地故居——新衙里一派熱鬧景象。前一個日子是李光地的忌日,后一個日子是他的誕辰。每到這兩個日子,各地李光地后裔齊聚一堂,誦讀文貞公李光地留下來的家訓《誡家后文》,緬懷先人。

李光地第十一世后裔李金德說:“老祖宗文貞公(李光地)是清朝康熙年間內閣大學士(文淵閣大學士)兼吏部尚書,一生廉潔奉公,愛國愛民。我們希望把他的思想和精神傳承下來,所以每年在他的誕辰和忌日,我們都會舉行紀念活動。”

李光地畫像

李光地(1642年—1718年),字晉卿,號厚庵,清朝理學名臣,康熙九年(1670年)中進士,歷任翰林編修、直隸巡撫、吏部尚書、文淵閣大學士等職,一生清正有為,在協助平定“三藩”、舉薦施瑯領兵統一臺灣、治理河患等方面發揮重要作用,康熙評價他“謹慎清勤,始終一節,學問淵博”。

康熙四十年(1701年),擔任直隸巡撫的李光地受命治理永定河。他動員民眾,僅用40天,就在郭家務至柳岔口筑堤、開河200里,使“沿河田疇固出,二麥豐收”。為表彰其治河功績,康熙御書“夙志澄清”匾額贈之。12年后,康熙再賜其“夾輔高風”御匾,“夾輔”意即左右輔佐。1715年,康熙在熱河又賜其“謨明弼諧”御匾,以褒揚他“計謨明智,抉弼和諧”。李光地去世后,雍正為其刻諭祭碑,在祭文里贊揚他“學問優長”“一代之完人”。

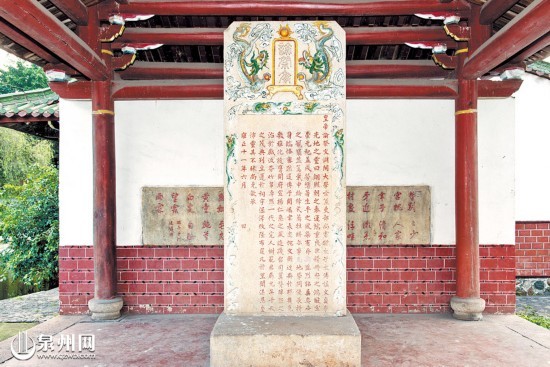

李光地故居的諭祭碑

家訓族規 正己諭后

李光地在身居要位之時,更心系家族與鄉親,深知一個人的成長與家族教育密不可分,晚年還親自擬定家規家訓,其中包括《家訓·諭兒》《誡家后文》《本族公約》《同里公約》等。

“李光地親撰的家規家訓,作為對子孫的勸誡與約束,既頗有針對性,更明示為人處世價值理念。”閩南文化研究基地副主任、泉州師范學院教授蘇黎明說,《家訓·諭兒》教誨子弟,讀書務必講方法;《誡家后文》不厭其煩,敘述先祖如何艱難創業,以及各種美德。李光地指出,約束自己,溫順謙卑,應是處世基本準則;決不可倚官仗勢,欺壓鄰里,胡作非為;訓示子弟,做人務必勤儉本分。“它訓示的是家族子弟,實際上也普遍適用于世人,不僅在當時是喻世警世至理名言,在今天仍有重要教育意義,不乏借鑒、弘揚之價值。”

華僑大學公共管理學院教授李天錫說,李光地在《家訓·諭兒》中引錄韓愈《講學解》中的話,提出讀書不要局限于閱與讀,應該動手寫才能銘記于心,這與魯迅先生提倡“心到、口到、眼到、手到、腦到”的讀書方法不謀而合。在當今世風日趨浮躁之時,用心讀書確實很有必要。在《誡家后文》中,李光地通過回憶家族發展歷程,告知后輩要懂得先祖“起家艱難”,要求他們“收斂約束,和順謙卑”,不可“侮老犯上”“貪利奪食”,強調為人處世的倫理道德。

李光地故居——舊衙

惠澤后世 家訓流芳

“吾等老成尚在,決不爾容,況乎不類子弟,每藉吾形似以犯法理。爾不為吾顧名節,吾豈為爾愛性命,國憲有嚴,亦必不爾寬也。”

廈門大學歷史系教授、博士生導師張侃說,李光地以身作則,憑借家訓族規、村規民約,不僅約束族人,改善鄉里社會習氣,還對周邊地區產生影響。他深知“積善之家,必有余慶”,也知道成易守難,如果子弟得意忘形,“積惡之家,必有余殃”很快會應驗。《誡家后文》就是為讓家中子弟記住家史,懂得與人為善,是家庭、家業繁盛的根基。

李光地家訓由小而大,由讀書為人到家族規范,從道德修養到遵紀守法,均一一交代,對時人有良好借鑒意義。據記載,明清時期,湖頭古鎮曾出現“四世十進士七翰林”的科舉盛況,先后出現1位宰相、4位總兵、99位舉人,入仕100多人。

李光地后人繁衍至今已有15代左右,大部分集中在安溪湖頭鎮,他們秉承家訓族規,努力在各行各業取得新成就。歷經300多年傳承,一代完人李光地家訓族規,李氏后人時刻銘記于心,并演變成一種精神文化,影響當地人的一言一行,彰顯家訓族規潤物無聲、潛移默化的長久魅力。

李光地第十二世孫李瑞榮說:“這些家訓凝聚老祖宗一生的智慧,為我們指明修身齊家、為人處世的倫理道德,對我們影響非常深遠,我們將一代代傳承下去,端正自己的言行,傳承清白家風。”

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪

《土樓回響》在澳洲掀起文化熱浪 【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一)

【走進內閣】認識澳大利亞最高級別的政府官員(一) 【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪

【90后看大佬】 “僑送光明,醫濟僑胞,借船出海”——澳洲康平國際醫療集團總裁陳星惠醫生專訪 【90后看大佬】林輝源的“三不人生”

【90后看大佬】林輝源的“三不人生” 福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團

福建省僑辦領導會見東南網澳大利亞站代表團 【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興

【90后看大佬】“左右合并”的幸福人生——澳洲潮州同鄉會會長李國興 侗寨歡度竹米節 圖

侗寨歡度竹米節 圖 世界多國學漢語人數越來越多 對接中國發展紅利

世界多國學漢語人數越來越多 對接中國發展紅利 中國傳統美男子:既威武雄壯 又溫潤如玉

中國傳統美男子:既威武雄壯 又溫潤如玉 各界人士送別梅葆玖 六小齡童:他是我人生的楷模

各界人士送別梅葆玖 六小齡童:他是我人生的楷模 300年昆曲《憐香伴》亮相古戲樓 造型參照升平署人物扮相

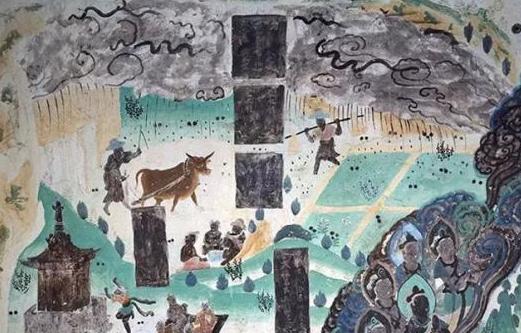

300年昆曲《憐香伴》亮相古戲樓 造型參照升平署人物扮相 敦煌壁畫中的古代勞動者:三教九流各顯神通(圖)

敦煌壁畫中的古代勞動者:三教九流各顯神通(圖)