新華社成都5月28日電 題:新出土千余件重要文物后 三星堆吸引中外媒體讀懂中華文明

新華社記者肖林、童芳

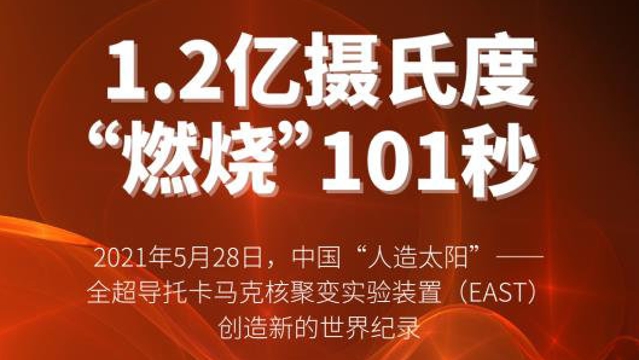

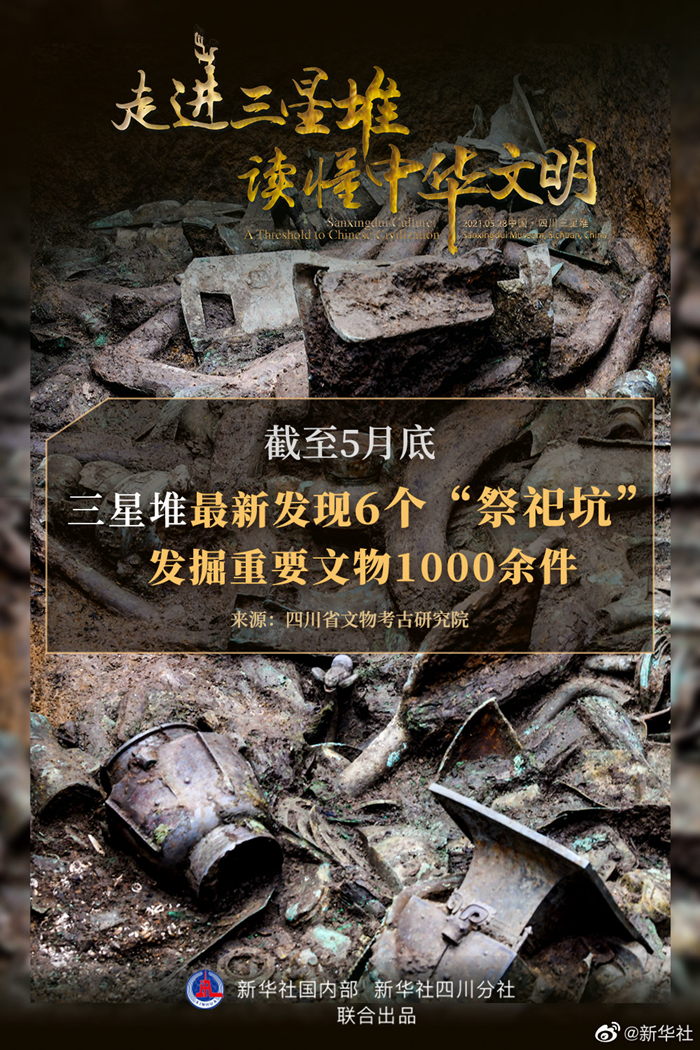

走進(jìn)三星堆祭祀?yún)^(qū)發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)的考古大棚,隔著透明的考古方艙,看著身著防護(hù)服的考古人員在能調(diào)節(jié)溫度、濕度的方艙內(nèi),從滿坑的青銅器、玉器、金器、象牙中,逐件提取文物,是怎樣的一種震撼?如果得知新發(fā)現(xiàn)的6個(gè)“祭祀坑”已出土1000余件重要文物后,專家推測(cè)仍有大量金屬器、玉器、象牙等珍貴文物等待發(fā)掘,站在兩千平方米的考古大棚內(nèi)放眼12平方公里的三星堆遺址,又是怎樣的震撼?

28日,“走進(jìn)三星堆讀懂中華文明”主題活動(dòng)推介會(huì)邀請(qǐng)30多家中外媒體記者,走進(jìn)位于四川省德陽市廣漢市的三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),零距離感受三星堆考古。

在考古大棚外的推介會(huì)上,國家文物局副局長胡冰,四川省副省長羅強(qiáng),中國社會(huì)科學(xué)院學(xué)部委員、中國考古學(xué)會(huì)理事長王巍,四川省文物考古研究院院長唐飛等,從不同層面介紹了三星堆考古的最新進(jìn)展和成果以及在遺址發(fā)掘、保護(hù),成果轉(zhuǎn)化、應(yīng)用等方面的相關(guān)計(jì)劃,并回答了記者的相關(guān)提問。

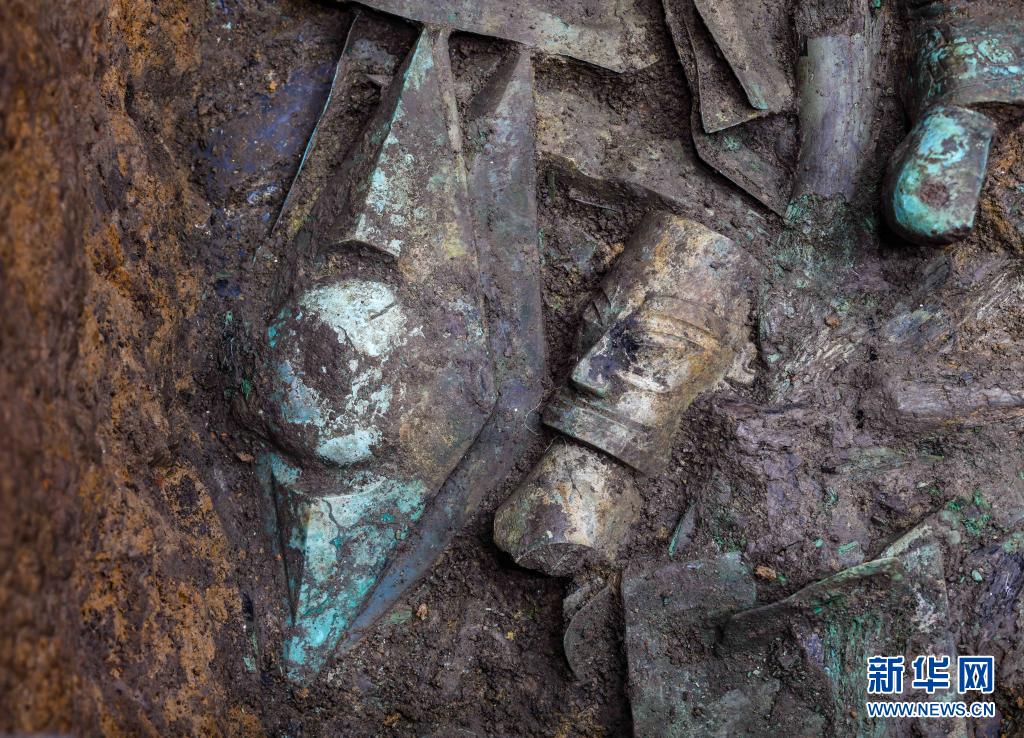

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

三星堆遺址于1927年發(fā)現(xiàn),1934年開展了第一次考古發(fā)掘,1963年開展了新中國成立之后的第一次考古發(fā)掘,1986年發(fā)現(xiàn)了兩座“祭祀坑”,出土金器、銅器、玉器、石器、骨器和陶器等1720件,讓三星堆遺址“沉睡數(shù)千年,一醒驚天下”。“十二五”以來,三星堆遺址考古主要圍繞聚落考古開展。

2019年10月,四川省文物考古研究院聯(lián)合國內(nèi)34家科研單位和院校對(duì)三星堆一、二號(hào)“祭祀坑”所在區(qū)域進(jìn)行考古勘探與發(fā)掘,新發(fā)現(xiàn)“祭祀坑”6座,截至目前已出土重要文物上千件。其中八號(hào)坑灰燼堆積層發(fā)現(xiàn)大量青銅神樹碎件、小型人像等中小型銅器,已提取黃金樹葉、金箔、青銅器、玉器、石器等文物。目前灰燼堆積以下的黃色沙土堆積已經(jīng)顯露出來,同時(shí)開始暴露出多根大型象牙,表明沙土堆積之下應(yīng)當(dāng)掩埋有較為完整的大型器物,這也與前期的電磁探測(cè)數(shù)據(jù)相吻合。

唐飛介紹,新發(fā)現(xiàn)的圓口方體銅尊、拱手立人像以及口部附加龍形附件的銅器,無一不再現(xiàn)了古蜀文明的獨(dú)特性和創(chuàng)造性,而銅尊、銅罍、玉琮以及銅器表面的紋飾等都是古蜀文明與國內(nèi)其他地區(qū)密切交流的見證,其中銅尊與長江流域其他地區(qū)同時(shí)期的銅尊特征相似,是長江文化的生動(dòng)體現(xiàn)。銅罍、玉琮以及銅器紋飾都在中原地區(qū)能夠找到祖型,是古蜀文明與中原地區(qū)頻繁交流的有力物證,更進(jìn)一步展現(xiàn)了古蜀文明作為中華文明組成部分的重要地位,為研究中華文明“多元一體”起源發(fā)展提供了典型實(shí)證。

國新辦對(duì)外推廣局副局長李智慧說,這次推介會(huì)是“走進(jìn)三星堆讀懂中華文明”主題活動(dòng)的重要一環(huán),國務(wù)院新聞辦公室、國家文物局、四川省人民政府希望通過聯(lián)合主辦這一主題活動(dòng),讓國內(nèi)外民眾更好地了解三星堆文化,更深地理解“多元一體”的中華文明,進(jìn)一步深化中外文明交流互鑒。

5月28日,“走進(jìn)三星堆讀懂中華文明”主題活動(dòng)推介會(huì)在四川省德陽市廣漢市舉行。新華社記者 胥冰潔 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅扭頭人像和象牙(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”中新發(fā)現(xiàn)的青銅器和象牙(5月26日攝)。新華社記者 劉夢(mèng)琪 攝

三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”中新發(fā)現(xiàn)的青銅器(5月26日攝)。新華社記者 劉夢(mèng)琪 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

在三星堆遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員在8號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月12日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器和象牙(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

在三星堆遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員在4號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月12日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

在三星堆遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員在6號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月12日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”拍攝的玉器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”中新發(fā)現(xiàn)的青銅器(5月26日攝)。新華社記者 劉夢(mèng)琪 攝

在三星堆遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員在8號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)3號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅器(5月14日攝)。新華社記者 王曦 攝

考古人員在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

考古人員在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”清理玉器(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)5號(hào)“祭祀坑”中,考古人員清理新發(fā)現(xiàn)的金面具殘片(3月1日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)6號(hào)“祭祀坑”拍攝的待發(fā)掘的“木箱”(畫面右側(cè))(3月1日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”拍攝的玉器(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

在三星堆遺址考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng),考古人員在4號(hào)“祭祀坑”內(nèi)工作(5月12日攝)。新華社記者 王曦 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)8號(hào)“祭祀坑”拍攝的玉器(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)4號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅扭頭人像(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝

這是在三星堆考古發(fā)掘現(xiàn)場(chǎng)8號(hào)“祭祀坑”拍攝的青銅殘件(5月14日攝)。新華社記者 沈伯韓 攝