——走訪青海藏區看變化

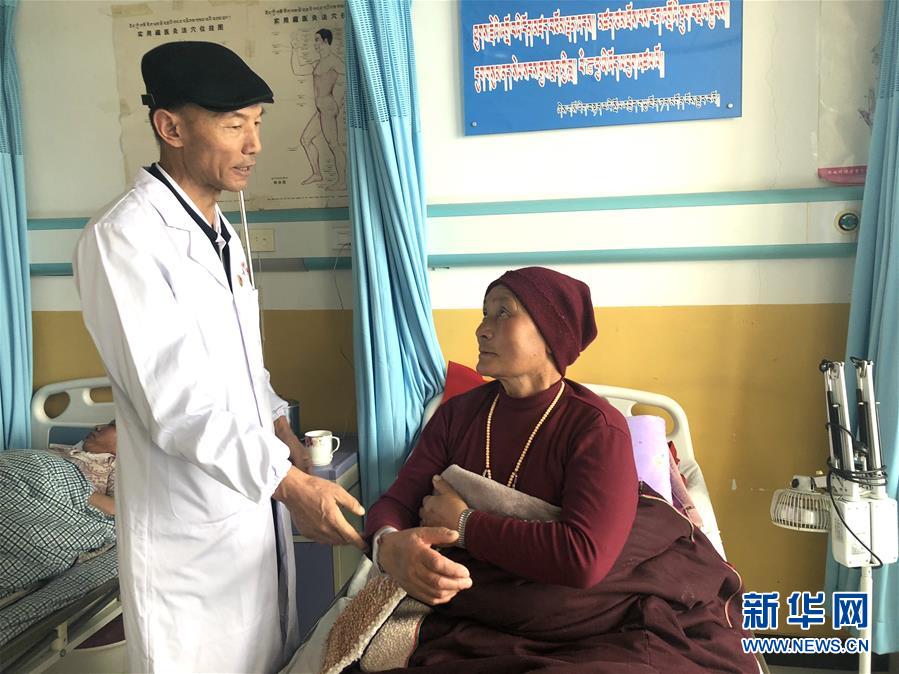

7月4日,青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣人民醫院院長敏文宮(左)在詢問患者病情。 新華社記者 白瑪央措 攝

新華社西寧7月11日電 題:綠水青山筑起脫貧致富路——走訪青海藏區看變化

新華社記者白瑪央措、趙家淞

每到周五,藏族群眾德吉昂毛家的民宿總是客滿。在青海省黃南藏族自治州尖扎縣德吉村,過去或面朝黃土背朝天、或逐水草而居的村民們,搬出大山告別貧瘠,陸續在家門口吃上“旅游飯”。

今年4月,青海省42個貧困縣(市、區、行委)全部退出貧困縣序列,實現了絕對貧困全面“清零”目標。行走在高原廣袤的山川草地上,記者看到貧困群眾的生活條件、生產方式實現跨越式發展。眾多和德吉村一樣的美麗村莊,脫貧摘帽,迎來新生活。

這是位于三江源地區的青海省果洛藏族自治州久治縣境內的年保玉則風光(7月2日攝)。新華社記者 白瑪央措 攝

十年援建,藏區生產生活大變樣

雪山鄉位于青海省果洛藏族自治州瑪沁縣,平均海拔4200米。記者走進阿尼瑪卿雪山腳下的雪山鄉陰柯河村,一家雪糕廠正在改造擴建。去年試運營階段,這里每天生產約5000根牦牛奶雪糕。“從技術、設備到包裝設計,每個環節都離不開上海的援建。”雪山鄉陰柯河村第一書記昂秀多杰說。

據了解,上海援建果洛州十年間,以解決困難群眾“基本生活、基本生產、基本教育、基本醫療”為重點,圍繞“兩不愁三保障”工作精準發力、集中攻堅,共落實803個對口支援項目,累計投資27.7億元。

“我們堅持在援建項目資金使用中,80%向基層、80%向民生傾斜,建成了一大批民生工程,當地社會事業發展和民生保障水平得到大幅提升。”果洛州副州長、上海援青干部聯絡組組長馮志勇說。

果洛州衛生健康委員會主任韓尚麗說,在上海援建項目的支持下,果洛州預計將在今年9月建成區域遠程智慧醫療平臺。今后遠程疑難臨床會診、遠程影像診斷、遠程心電分析等業務,將有效解決牧區群眾“看病難、看病貴、看病遠”等問題。

扶貧更要扶智,“輸血”更需“造血”。2010年以來,北京市先后派出四批共計176名援青干部人才,支持玉樹藏族自治州各項建設,累計投入對口支援資金超過30億元,實施各類項目300多個。從2015年開始,玉樹州每年從北京對口支援資金中,拿出3780萬元用于“異地辦班”高中生食宿、往返交通、體檢、保險等,人均年支出費用達兩萬元。從2017年起,連續三年為建檔立卡貧困戶高中生,每年每人補助5000元,累計補助資金1344萬元。

7月8日,在青海省黃南藏族自治州尖扎縣三江源生態扶貧園內,當地村民在繪制藏族傳統金書。新華社記者 趙家淞 攝

多年守護,只為一江春水向東流

下午兩點,果洛州久治縣索乎日麻鄉索日村村民尼瑪身著氆氌藏裝,手拿約半身長的垃圾袋,手臂佩戴上印有“生態護林員”的大紅袖章,開始草場巡護。

尼瑪負責的草場管護面積約1000畝,每天巡護約3小時。“我的工作就是保護好家鄉的山水草木,巡護時順便清理草場上的垃圾,看到有點火冒煙的、破壞樹木的,就要上前制止并報告鄉政府。”2016年,50歲的尼瑪成為生態護林員。現在他每月有2000元的工資。

據了解,索日村草場面積58萬畝,全村現有生態護林員73名,他們通過“生態補償脫貧一批”政策年均增收2萬元,實現“一人管護全家脫貧”。

統一的藏式新房、整潔的村容、四通八達的公路、齊全的水電等基礎設施……易地扶貧搬遷讓世代逐水草而居的藏族農牧民,過上了全新生活。

海西蒙古族藏族自治州格爾木市唐古拉山鎮長江源村是一個藏族移民新村。2004年11月,128戶407名牧民群眾積極響應國家三江源生態保護政策,從400多公里之外、海拔4700米的地方搬遷至格爾木市南郊。如今,三江源地區境內的長江、黃河、瀾滄江干流流域水質優良,草地植被覆蓋度達77%。

7月8日,青海省黃南藏族自治州尖扎縣德吉村一家民宿內,45歲村民鬧尖措正在招待游客。 新華社記者 白瑪央措 攝

千年傳承,助力貧困群眾增收致富

清洗、去毛、刮制羊皮……黃南州河南蒙古族自治縣賽爾龍鄉蘭龍村的普華加,正在通過古老的羊皮紙制作手藝改變自己的生活。“開始時,我對制作羊皮紙一竅不通。經過免費培訓學習,現在每個月可以制作30張左右。”普華加目前每月底薪為1500元,每張羊皮紙有60元提成。

當前,青海各地依托特色文化資源優勢,打造“文化+扶貧”產業。文化產業讓遠在深山的藏族傳統藝術落地開花。傳承千年的民族手工藝成為特色扶貧產業,助力貧困群眾增收致富。

34歲的桑杰加在黃南州同仁縣經營著一家年產值100余萬元的唐卡畫院。他的夢想是讓更多生活困苦的人,學習一門手藝,重拾對生活的熱情。桑杰加說,目前公司下設的青繡扶貧車間里,共有60余名學員,其中50名是建檔立卡貧困戶。

近年來,同仁縣建成唐卡、泥塑、堆繡、雕塑等4個省級文化扶貧產業創作基地,下設20多個扶貧車間。2019年,同仁縣政府投入100萬元扶貧資金,主要用于貧困戶文化產業技能培訓,培訓期為三年。

在海北藏族自治州祁連縣藏繡藝術傳承人卓瑪康珠的公司里,80%的員工是牧區的家庭婦女。她們自小熟悉刺繡,在家務農和照看孩子之余,常為自己和家人縫制服裝配飾。“過去在家里刺繡,一個月只有300元至1000元左右的收入,現在隨著個人技能提升、公司訂單增多,繡娘們每月能掙到800元到2000元。”卓瑪康珠說。