東南網(wǎng)澳大利亞9月7日訊(本網(wǎng)記者 孔令葉 實習(xí)記者 徐婧)本月8日,王明科畫展在悉尼中華文化中心開幕。日前,記者對王明科進(jìn)行專訪,了解他作品創(chuàng)作心路歷程,以及他對中華文化藝術(shù)真正走出囯門的認(rèn)知和他如何從學(xué)習(xí)傳統(tǒng)工筆畫,跨躍成為一個彩墨畫大家的歷程。

王明科現(xiàn)旅居澳大利亞,現(xiàn)任澳大利亞畫院院長、澳大利亞美術(shù)家協(xié)會藝術(shù)顧問、北京中國畫研究會副會長等職位。他是張大千再傳弟子、著名畫家。1943年生,早年畢業(yè)于中央工藝美術(shù)學(xué)院(現(xiàn)為清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院),得益于諸多名家親授。畢業(yè)后又入門拜師學(xué)藝,師承中國工筆花鳥畫一代宗師、美術(shù)教育家俞致貞、劉力上和田世光教授,其擅長工筆花鳥、人物,精研于工寫彩墨畫。

記者:什么樣的契機(jī)讓您選擇了繪畫?

王明科:我自幼喜愛繪畫,畫的東西總是比同齡人好得多。上小學(xué)時,迷上了模仿連環(huán)畫,初中時就獲得了市級美術(shù)展覽獎,高中時開始求師問教,學(xué)習(xí)中國畫。我的祖藉地,山東濰坊市是風(fēng)箏名城和木版年畫之鄉(xiāng),亦是鄭板橋當(dāng)年任縣令的地方,受到家鄉(xiāng)深厚文化藝術(shù)底蘊(yùn)的影響,我從小就萌發(fā)了從事繪畫行業(yè)的夢想。

高中畢業(yè)后,我決意報考中央工藝美術(shù)學(xué)院(即現(xiàn)在的清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院),當(dāng)時家境貧寒,只能四處求借路費(fèi)盤纏,才終于與人結(jié)伴去了北京應(yīng)試。當(dāng)時的藝術(shù)院校召生既少又嚴(yán)格,報考的考生有數(shù)千名,但總共錄取不足百人。幸運(yùn)的是,我如愿以償考入了自己渴望已久的藝術(shù)殿堂,從此,繪畫藝術(shù)就成為了我終身的事業(yè)。數(shù)十年來,盡管歷經(jīng)艱難曲折,但是繪畫藝術(shù)一直陪伴著我一路前行。

記者:有人說,選擇做藝術(shù)家既是幸福的也是痛苦的,比如對自己作品永遠(yuǎn)的不滿意,您能談?wù)勀鷦?chuàng)作作品時的心路歷程嗎?

王明科:選擇做藝術(shù)家是幸福的,當(dāng)然也伴隨著痛苦。我經(jīng)常因為創(chuàng)作了比較滿意的作品而興奮,為繪畫取得的成績而欣慰,但也會因為作品創(chuàng)作不滿意而心煩,尤其是會因為繪畫作品沒有取得階段性的大突破而感到困擾。

繪畫藝術(shù)是一種創(chuàng)造美、表現(xiàn)美的工作,畫家在創(chuàng)作中必須要有激情,要享受著如何表現(xiàn)美的過程,一旦作品獲得觀眾的青睞和認(rèn)可,這將是對畫家最好的獎賞,也是畫家內(nèi)心最幸福的時刻。

繪畫藝術(shù)也是一種特殊的腦力勞動,要取得成功絕非易事。首先應(yīng)具備藝術(shù)天賦,還要有扎實的繪畫基礎(chǔ),需要長期寫生積累創(chuàng)作素材,要有豐富的閱歷和文化修養(yǎng),特別是要耐得住寂寞甚至艱難困苦,筆耕不輟,堅持長期創(chuàng)作,才有成才的可能。藝術(shù)家的成長經(jīng)歷絕非一帆風(fēng)順。

記者:您去過很多的國家,不同國家的文化對您的創(chuàng)作有什么影響嗎?

王明科:我最早學(xué)習(xí)的是中國傳統(tǒng)國畫,擅長工筆花鳥和人物,兼畫寫意畫。由于專業(yè)及工作需要,我曾出訪了數(shù)十個國家和地區(qū),不同國家地域的文化藝術(shù)、風(fēng)土人情、自然風(fēng)光豐富了我的閱歷。1996年,我在美國波特蘭、西雅圖、洛杉磯等五個城市舉行畫展時,我一些嘗試創(chuàng)新的繪畫作品頗受美國朋友歡迎,很多白人前來購買,其中一位大學(xué)教授還專程從外地趕到波特蘭市來看展,并且一次購買了三幅作品。

這次畫展讓我開始思考,作為一個中國畫家,要如何讓中華文化藝術(shù)真正走出囯門,讓更多世界各地的朋友欣賞和接受。中國畫是幾千年的文化瑰寶,隨著時代的發(fā)展,絕不能一成不變,應(yīng)該學(xué)習(xí)和吸收外來的優(yōu)秀文化,不斷豐富自己,不斷創(chuàng)新,才能真正讓更多的人接受、喜愛。這促使我下決心邁向繪畫的創(chuàng)新之路,也就是我從“工筆畫——寫意畫——彩墨畫”的變化歷程。

記者:您的畫作獨(dú)具一格,融入了中西方藝術(shù)手法,是什么讓您產(chǎn)生了這種創(chuàng)新的靈感?

王明科:在近現(xiàn)代西方繪畫藝術(shù)中,那種西方構(gòu)圖布局形式,特別是西畫技法的立體構(gòu)成、空間透視、虛實關(guān)系、色彩、光影等,有許多值得我們學(xué)習(xí)的地方。我想知道如果將西方繪畫的某些優(yōu)點吸收進(jìn)中國畫中會產(chǎn)生什么效果,所以我進(jìn)行了這方面探索。

首先,利用我多次出訪不同地域的機(jī)會,用不同的風(fēng)景、花卉、動物等新的題材充實作品,避免了中國畫作品題材的雷同化;其次,技法上,在保持中國畫內(nèi)涵的基礎(chǔ)上,我力求避免作品形式與傳統(tǒng)繪畫千篇一律。我利用中國生宣紙、中國墨及顏色,在中國寫意畫、工筆畫的基礎(chǔ)上,吸收一些西畫、裝飾畫的某些優(yōu)勢,或潑墨潑彩,或用灑脫飄逸的線條,在作品的主要部位精致渲染,襯托部分則抽象變幻,形成自己兼工帶寫,清新雅致,具有現(xiàn)代美感的獨(dú)特風(fēng)格。這種創(chuàng)新的彩墨畫雅俗共賞,不僅獲得了業(yè)界許多前輩藝術(shù)家的稱贊與支持,也獲得了市場的認(rèn)可,受到了境內(nèi)外朋友的喜愛。

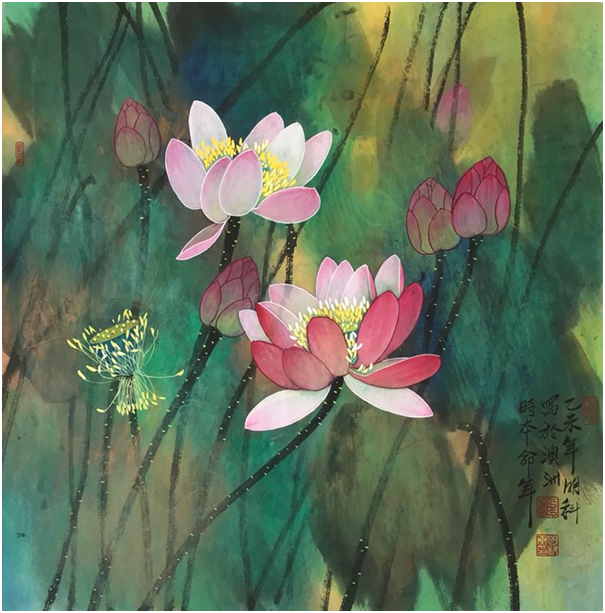

記者:荷花在您的作品中很具有代表性,當(dāng)時怎么想到以荷花作為鉆研對象?

王明科:在中國傳統(tǒng)花鳥畫中,牡丹為富貴之花,梅、蘭、竹、菊各領(lǐng)風(fēng)騷,備受文人墨客青睞。荷花雖在文人畫中也多見,被頌之為“出淤泥而不染”,但荷的形象多被描繪成殘荷敗葉。

我喜歡荷花并且多畫荷,原因是:荷花的清氣——具有出淤泥而不染的精神;荷花的大氣——形象大而貴美;荷花的佛性——中囯佛教中觀音菩薩出現(xiàn)時,必有蓮花座伴隨。時代發(fā)展了,畫殘荷敗葉已經(jīng)不合時宜了,我所表現(xiàn)的荷花,具備欣欣向榮、生機(jī)勃勃之貌,具有清新脫俗之氣,畫作色彩明亮、具象與抽象互為運(yùn)用,以適應(yīng)現(xiàn)代人們的審美觀。當(dāng)然,我所創(chuàng)作的彩墨荷花,還在不斷地創(chuàng)新和求索的過程中。

記者:在您的作品中,除了有像荷花這種中國傳統(tǒng)的題材,還有很多新的題材,比如像美洲松鼠等,怎么想到要去展現(xiàn)這些另類的題材?

王明科:在我的繪畫作品中,除了中國傳統(tǒng)題材之外,加拿大公園印象、夏威夷花卉、美國大峽谷、美洲水棉、東南亞熱帶蘭、日本富士山、新西蘭女王城、澳洲企鵝、藍(lán)山、艾爾斯巖等諸多域外題材也頗多見。尤其我創(chuàng)作的美洲松鼠,亦是我作品中的一個重要題材。

1981年初,我出訪美國、巴西、厄瓜多爾等美洲國家,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)在草地上、樹木花叢中,有一種憨態(tài)活潑的松鼠,跳上躍下,十分可愛,我就迷上了這小家伙。自此以后,美洲松鼠不僅是我創(chuàng)作的素材,也成為了我30多年來不斷改進(jìn)和完善的主要作品之一。我畫美洲松鼠,改變了前人畫松鼠用枯筆描繪焦墨皺毛的形象,避開了鼠頭尖咀的弱點,改為大筆水墨加淡彩高度概括夸張的畫法,利用生宣紙的滲透性,自然形成毛絨絨的感覺,又將小貓小免的某些憨態(tài)萌姿溶于美洲松鼠的形象中,將美洲松鼠畫出了個性化,因而廣受歡迎。

記者:透過您的繪畫作品可以感覺到,您畫作中對于生命的生動描繪,和傳統(tǒng)作品有時候要突出意象的感覺不太一樣,能具體介紹一下嗎?

王明科:中國傳統(tǒng)繪畫強(qiáng)調(diào)意境、意象,強(qiáng)調(diào)作品的精神內(nèi)涵,繪畫作品不僅要形似,更要注重神似。我在創(chuàng)作中,也會追求作品有意境,但不會為了追求意境而使作品過于空靈、虛幻,失去主題形象的生命力,會做到抽象與具象相結(jié)合,避免脫離中國畫最本真的靈魂要素。

“世界萬物皆有靈氣”,動物、植物不僅有生命力、有共性,也各自有不同的個體特征,既便是山川河流,也會因為地質(zhì)、季節(jié)和天氣的變化呈現(xiàn)出不同的姿態(tài)。我們用繪畫去表現(xiàn)這些主題時,一定要把握好主題的統(tǒng)一規(guī)律性和各自不同的個性,使主題呈現(xiàn)才會多彩多姿。尤其重要的是,藝術(shù)家在創(chuàng)作中應(yīng)該傾注自己的感情,這樣才能使作品充滿悠揚(yáng)頓挫的豐富變化,更富有生命力!

記者:對于中澳之間在繪畫藝術(shù)上的交流,您有什么期許嗎?

王明科:我非常期待中澳之間在文化藝術(shù)上有更多的交流,一方面,中華文化藝術(shù)在這里不但可以傳承,而且可以變得豐富,中國藝術(shù)家們可以吸收西方繪畫技法和多元文化的優(yōu)點,使作品得到進(jìn)一步發(fā)展,更加充實;另一方面,澳大利亞是一個擁有多元文化的國家,有了中華文化的參與,將會更加豐富和發(fā)展多元文化。我認(rèn)為,中澳文化藝術(shù)交流是充滿生命力的。